Kennen wir das nicht alle? Der typische Strategie-Workshop: Ein fensterloser Konferenzraum, schlechte Luft, literweise lauwarmer Kaffee und eine Pinnwand, die vor bunten Post-its kaum noch zu sehen ist. Am Ende des Tages raucht der Kopf, aber die wirkliche Klarheit fehlt oft immer noch.

Was wäre, wenn die besten Antworten nicht im Meetingraum liegen, sondern im Wald?

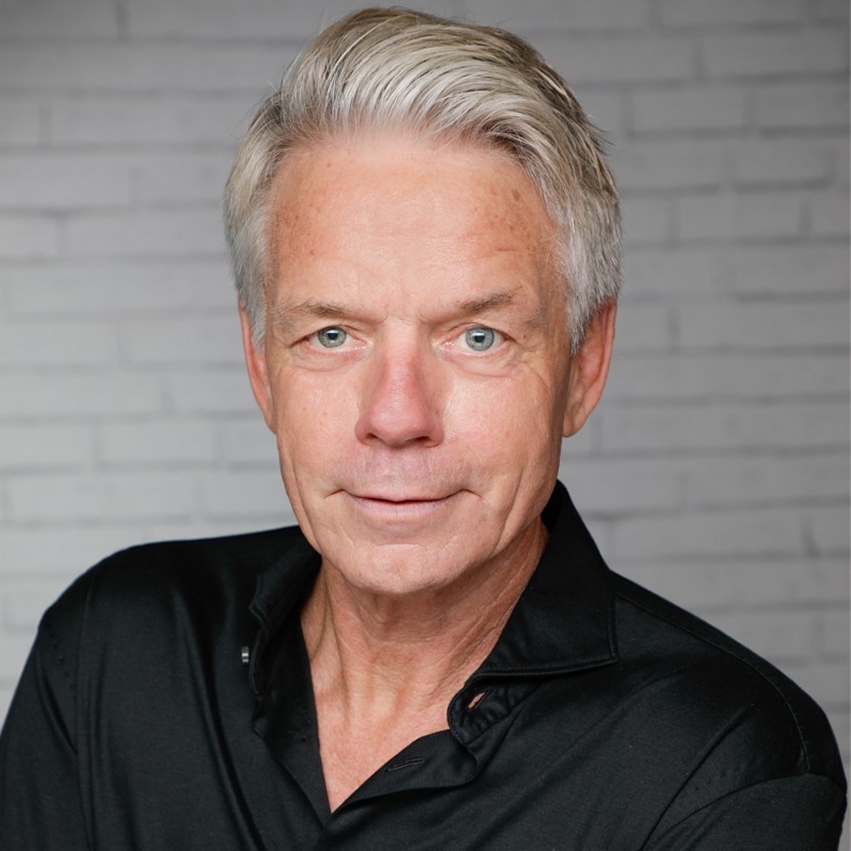

Genau hier setzt Torsten Grigull an. Als Business- und Team-Coach hat er einen Ansatz gewählt, der radikal anders ist als der Branchenstandard. Sein Credo: Weg von der Pinnwand, raus aus dem Konferenzraum, rein in die Natur!

Die Natur als der ehrlichste Spiegel für Führungskräfte

Auf seiner Website, der Teamcoach Akademie, beschreibt Grigull, warum die Natur mehr ist als nur eine schöne Kulisse. Draußen fallen die Masken. In der Natur funktionieren keine politischen Spielchen oder „Corporate Speak“. Wer sich mit seinem Team oder als einzelne Führungskraft in den Wald begibt, verlässt die Komfortzone des Büros und betritt einen Raum, der Klarheit, Erdung und neue Perspektiven erzwingt.

Grigull nutzt die Natur als Resonanzraum. Probleme, die am Konferenztisch komplex und unlösbar scheinen, werden beim Gehen, im Wetter und in der Stille des Waldes oft auf ihren Kern reduziert.

Der neue Test für Unternehmer: Bist du ein „Platzhirsch“?

Besonders spannend für Unternehmer und Führungspersönlichkeiten ist das neueste Tool, das Torsten Grigull entwickelt hat: Das Platzhirsch-Quiz.

Der Begriff „Platzhirsch“ ist im Business oft negativ konnotiert – man denkt an Ellenbogenmentalität und Dominanzgehabe. Doch in der Natur ist der Platzhirsch (der dominante Hirsch im Revier) eine Figur, die für Stärke, Verantwortung und den Erhalt der Herde steht. Er muss seine Position behaupten, nicht durch blinde Wut, sondern durch Präsenz und Strategie.

Das Quiz richtet sich an Unternehmer, die herausfinden wollen, wo sie in ihrem täglichen „Ringen“ stehen:

- Führen Sie souverän und natürlich?

- Oder kämpfen Sie sich mühsam durch das Dickicht des Tagesgeschäfts?

- Sind Sie der gehetzte Jäger oder der souveräne Herrscher Ihres Reviers?

Es ist ein spielerischer, aber tiefgründiger Einstieg, um die eigene Führungsposition zu reflektieren und herauszufinden, ob man seine Energie richtig einsetzt oder verschwendet.

Buchtipp: Der natürliche Jagdinstinkt im Business

Passend zu diesem Quiz hat Torsten Grigull sein Wissen nun auch in Buchform gegossen. Sein neues Werk trägt den Titel: „Die 7 Prinzipien erfolgreicher Unternehmer: Der natürliche Jagdinstinkt“.

Warum „Jagdinstinkt“? Weil erfolgreiches Unternehmertum viel mit den Instinkten der Natur gemein hat. Ein erfolgreicher Jäger (oder Unternehmer) rennt nicht blindlings jedem Geräusch hinterher. Er braucht:

- Fokus: Das Ziel klar im Blick behalten.

- Geduld: Auf den richtigen Moment warten können.

- Effizienz: Die eigene Energie nicht verschwenden.

- Adaption: Sich an veränderte Umstände (Wetter/Markt) anpassen.

In diesem Buch überträgt Grigull die Gesetze der Wildnis auf die moderne Wirtschaftswelt. Es ist ein Plädoyer dafür, unsere oft verschütteten Instinkte wiederzuentdecken und sie strategisch zu nutzen, um das Unternehmen zum Erfolg zu führen – ohne dabei selbst auszubrennen.

Die Verbindung von archaischen Naturprinzipien mit moderner Unternehmensführung ist ein kraftvoller Ansatz, denn er bricht mit den üblichen Erwartungen an das übliche Business-Coaching. Wer das Gefühl hat, im Business-Alltag nur noch zu „funktionieren“ und die Verbindung zum Wesentlichen verloren hat, sollte einen Blick auf Torsten Grigulls Arbeit werfen. Ob durch das Buch oder das aufschlussreiche Quiz: Es ist Zeit, die Wildnis wieder ins Business zu holen.

Michael Schmidt, Unternehmerstammtisch Laim

Foto: Orhidea Briegel, Orhideal® IMAGE International